「木の文化」はまだ行きているvol.6

- merumo

- 2019年12月2日

- 読了時間: 7分

「2-1伝統的木造軸組み構法の考え方とその理論」no.3

第三の重要な要素は、主要建物の小屋組(屋根組)が剛性の強いつくりになっているということです。剛性と云っても柔軟な立体構造でしっかりと組み上げており、屋根瓦などで重量をかけて押さえ込み、継ぎ手をしっかり密着させ、その負荷を均等に各柱に伝えて建物全体の変形を制御する役目をしているのです。

寺社仏閣や民家は屋根組が異様に大きく、頭でっかちで、いかにも不安定のように映りますが、実はこれが最も力を発揮する主要な構造体なのです。

特に寺院建築などでは、瓦を含めた屋根全体の荷重はかなり大きくなるので、柱と梁の継ぎ手などは斗(ます)や肘木(ひじき)を多様に使って美しい組み物を施しています。

この組み物も単なる装飾ではありません。本来は、柱に集中する荷重を全体に分散させるための重要な役割を果たしている部材です。寺院の格によって、これを何段にも重ねて建物を美しく豪華にみせるのも一つの目的ではあったようですが、力学的には、斗組等の組物で力を分散することで隅木や垂木を長くせり出して、軒をより一層深くとることができ、そのひとまわり大きな屋根組がさらに建物全体を抱き込むように守る役割を果たしている構造になっているのです。すなわち伝統軸組構法とは、木組み全体で常にバランスを保たせようとする「総持ち」の考え方なのです。

一般に屋根形状は切妻式、寄棟式、入母屋式などがありますが、特に寄棟式や入母屋式は「隅木」が組み込まれた構造になっており剛性の強い力を発揮します。

二次元斜材である筋交は使わないのに、三次元斜材である隅木をうまく有効に使っています。さらに太い丸太梁などで屋根重量を支え、屋根組全体がしっかり組まれているので、それを支える桁や柱もできるだけ小屋組み全体の内側で荷重を受け、軒も深くして外壁を吹き降りから守っています。その分できるだけ外壁周りを解放できる構造体に作り上げ、通気性の良い間取りと重厚で美しい立ち姿を実現しています。

数百年の歴史を刻んできている伝統的木造建築といわれる建物は、このような基本原理でほぼ満たされています。この木組みの原則を実現しているからこそ、何百年もの期間、驚異的な「復元力」で耐えてきたのではないかと推測できます。

軸組み構造部材の力の伝達原理についてもっと詳しく観察してみると、そこには、さらに木材の特性を知り尽くした大工の知恵が見えてきます。

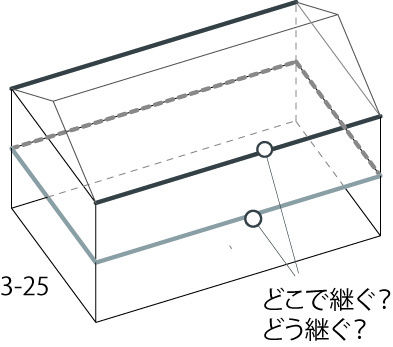

部材の継ぎ手に確かな伝達力があるかどうかは、継ぎ方と継ぐ位置も重要なポイントになりますが、伝達力そのものはお互いの継ぎ手内部の応力のかかる面の部位の面積と肉厚とその密着力によって決まります。そして継ぎ手のつくりも、深く押し込めば押し込むほど、お互いの部材がまるで吸い付くようにかみ合っていくように作っているのです。

木部材の最も強い部分はその肉厚に対して圧縮力がかかる方向です。

木材は繊維の塊ですから力学的にも異方性を持っています。この原理を利用して、伝統的な継ぎ手の型はすべて創意工夫されています。特に木口面(繊維方向)への圧縮力は強大で、「木は突っ張りの力を利用する」これは当時の大工の力学の大原則でした。

木材は引っ張ったり曲げたりする力より、突っ張り合う力が桁違いに大きいのです。

伝統継ぎ手も実際様々な種類があります。蟻継ぎのような簡単な継ぎ方から、カマ継ぎ、さらに追っかけ継ぎのような強力で複雑なものまでありますが、重要なことは、自ら手加工をしてきた大工は木の種類や断面寸法によって、また継ぐ場所や部材の木目の方向によって、継ぎ手が有効に働くようにそれぞれの工夫を凝らして加工していきます。負荷が強くかかる重要な部分に対して、どのような継ぎ手を用いるかは、経験からくる大工の判断力と技能に委ねられてきました。

そこには驚くような裏技が隠されている場合もあります。とにかく継ぎ手が簡単に緩まないようにあらゆる工夫が盛り込まれているのです。こうした手加工の技の集積が伝統建築の耐久性を底上げてきたのは間違いありません。いずれにせよ、熟練の大工は「木」というものがどんな癖をもっているかを、十分知り尽くしていたようです。

その木の癖を読んで一本ずつ「木組み」の中に配置するので、いずれその癖が出てくる程に木組みが締まってくるように組むのが、名人と評価された大工達だったのです。

また、伝統木造建築には現在のようなコンクリート基礎に木の土台角をアンカーで敷設するという基礎工事は通常ありません。柱の基礎をしっかり固定しようとする意図で現代建築では法規上必要条件とされていますが、バランスと復元力に重点を置く伝統建築の理論では重視していません。伝統建築では地盤固めした上に板状の自然石(礎石)を置いてその上に柱を載せているだけです。

柱の足元は固定しないほうが良いというのは現代建築の常識を覆すようですが、戦前までの大工の免振構造の考え方からすればそれが常識だったようです。

構造全体の粘り強さと復元力が充分あるなら、柱足元を固定しないほうが、大きく揺らされた瞬間、柱や各接合部にかかる負荷を逃がし、むしろ破壊されないという考え方だったのです。実際、過去の地震の影響か、柱足元が本来の基礎石の中心からずれてしまっている古い建物もいくつか見つかっています。

伝統建築は床下に十分な高さをとっていますから、柱の足元固定には、床下の空間で柱同士を繋ぐ「根がらみ」という部材を多用します。これにより、各柱にかかる荷重と揺れの分散を計ります。床高さを十分とり床下を塞がないことは、同時に床下の通気性も維持することで、束柱や大引きを腐朽菌から遠ざけるための工夫もなされています。

またコンクリート基礎は湿気を吸い上げてしまいますが、自然石を柱の下に敷いておくと下の地盤からの湿気を柱木口に直接伝えることはありません。通気性の良い床下では、たとえ浸水があっても束柱もすぐに乾く環境下ですから、当然耐久力も維持できます。当時はコンクリートが無かったからあのようなやり方しかできなかったと考えている人がいるかもしれませんが、昔の大工棟梁が今の時代に戻ってこのコンクリート基礎を観たら、「これではせっかくの木がすぐだめになる」ときっぱり否定されるでしょう。

さらに伝統建築では、竣工してからの数年は木の変形を見極めて、各構造部材が落ち着くまで定期的に継ぎ手の締め直しを施せるように工夫されています。

「建物を手入れする」という点検補修も定期的にそして習慣的に行われていました。

建物の手入れは当時の生活文化の一つだったのです。現代人が毎日体のケアをしながら暮らしているようなものです。ですから古い建物は柱の根継ぎした跡もよく見かけます。これも建物や時代によって継ぎ方も様々ですが大変よく考えられています。

寺院建築などの大きな建物でも、庶民が暮した長屋であっても、当時の木造建築の技術というのは一つの体系でつながっており、予算や建物の格式によって大工はそれぞれのつくりに応用を利かしていたようです。本来、木材の品質も様々ですから、その建物に合わせて木材を使いまわしたりもしていたはずです。

したがって伝統木造建築の世界は、多くの大工に支えられた広い底辺を持つピラミッド型になった技術体系の世界だったようで、それだけに、かなりの高い技術を持った名の通った大工棟梁も、当時は多く居たと考えられます。

昔は、一旦手掛けた建物に一生付き合うのは大工として当然の責任と義務でした。

そして、施主も大工も信頼関係の中でその建物の手入れをお互いの後継者となった者にも代々伝え託していったのです。

このような生活文化が、伝統木造建築が時を超えて生き残ってきた技術的な根拠であり、これまで繋いでくることができたひとつの仕組みだったようです。

「木の文化」は、まだ生きているvol.6

2.伝統建築の理論と在来工法の実態

2-1伝統的木造軸組み構法の考え方とその理論 no.3

文筆 和のトラスと伝統を学ぶ会 副代表 飴村雄輔

コメント